宇瞳光学位于东莞市最南方的长安镇,坐落着宇瞳光学的新总部大楼,建筑面积约8万平方米,涵盖光学镜头扩产、精密光学模具制造中心、研发中心等项目,今年刚刚投入使用。

走进大厅,首先映入眼帘的是一块布满数据的大屏,能源监控、车间设备状态、生产车间订单进度报表等数据实时更新,一目了然。

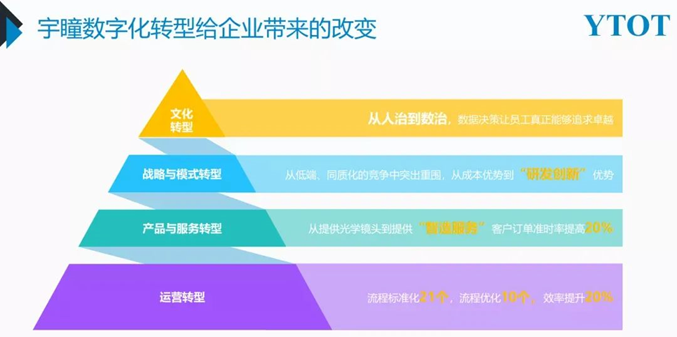

这是宇瞳光学数字化转型成果的集中体现,数字化提升效能,加快了宇瞳光学的发展步伐。

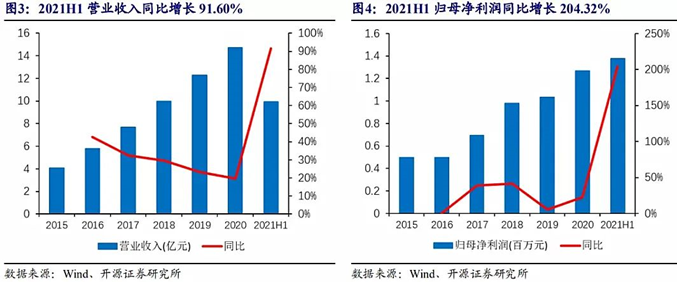

2021年上半年,营收达9.94亿元,同比增长91.6%,净利润1.38亿元,同比增长204.32%,市值突破百亿元。

“靠现有的管理方式,肯定走不下去,必须变革,否则会被其他同行替代。”宇瞳光学总经理金永红向《21CBR》记者表示,过往10年一路走来,靠的是安防定位的成功、团队的闯劲和对供应商的重视,未来10年则必须要向管理要效益。

1、自动化车间

光学镜头制造,属于精密制造,技术含量高,工艺技术和生产管理直接影响产品质量和成本高低。

2011年,宇瞳光学创立时,用于安防的监控镜头普遍较低端,需求也未兴起。看好安防赛道的未来前景,创始团队决定从安防镜头切入。

没想到,仅三个月就遇到一个现实问题:产品缺乏竞争力,市场开拓难。

只有做精品,才有出路。

过去,安防监控镜头为全金属制造,宇瞳光学改进设计、创新工艺,2012年推出塑胶结构件,2013年开始尝试玻塑结合技术,并在2015年全面导入玻塑结合镜头。不仅品质稳定性提升,还降低50%的成本;大幅提升产品性价比。

“同一款产品,外面可能卖五六十块,宇瞳光学只卖二十多,售价才1/2左右。”

事实证明,这是一条难而正确的路。

凭借这两款高性价比产品,宇瞳光学快速占领市场,进入快速发展期,也带动了安防镜头的普及。

公司现有产品线,主要是定焦镜头、变焦镜头、一体机镜头等。每款镜头需经过80多道流程,工序复杂、配件繁多,对生产环节要求较高,增加了供应链与生产管理的难度。

2014开始,宇瞳光学在旧厂区启动数字化转型,引入自动化制造设备,提升生产效率、减轻人力负担。

第二年,宇瞳光学开始大规模引入进口设备,着手改造自动化生产线。迁入新大楼后,他们自主开发了涵盖外观检测、部品排盘、镜头装配等各工序的全自动生产线,实现90%以上的自动化生产。

这只是转型的第一步。

2、数字化管理

宇瞳光学车间有众多设备,设备状况、生产进度全靠人工监管,再通过每天早会,由下到上报告至管理层,信息反馈滞后,也不全面。

自动化改造一启动,宇瞳光学就同步探索数字化管理。

变革率先从财务部门开始。

当时,宇瞳光学主要手工记账,财务人员工作重、效率低,每月的经营报表经常要次月中下旬才能出来。

2014年,宇瞳光学采用金蝶的云产品“K/3 Cloud”(现名为金蝶云·星空),探索财务信息化。尝到甜头后,2015年全面上线系统,实现业财一体化应用。

宇瞳光学财务部中心副总经理管秋生表示,系统全面上线后,财务人员的工作量大幅减轻,效率明显提升,每月报表的及时性和准确性也改善了。后来,宇瞳光学顺利上市,财务报表既合规、又准确。

公司规模扩大,自动化水平提高,数字化需求紧迫起来。但真正让宇瞳光学决心全面数字化,是在2016年管理层参观日本发那科总部后。

金永红印象很深,近6万平方米的一个厂房中,仅保留十几个工人,几乎全是机器人在工作,基于全流程的可视化,每台机器的产量、不良率等数据实时输出。回来后,金永红一直思考有没有机会把宇瞳光学的工厂也改造成这样

金蝶中国助理总裁韩革缨提到,宇瞳光学特殊性在于产线自动化程度高,诉求是希望实现设备互联和数据集成,改变“聋哑傻”状况。

2017年,宇瞳开始深化应用,拓展了生产深入应用、云之家移动应用,并逐步上线BI经营分析系统、 PLM产品生命周期管理系统、MES制造执行系统,从研发到采购、生产、销售、库存,全面实现数字化。

管理层关心的经营数据,变得“眼见为实”。

![(YN0H]OU(V)48[2@G)DEN[0.png (YN0H]OU(V)48[2@G)DEN[0.png](/UserData/djkjfz/UploadFiles/image/2022/05/101528533872.png)

3、智能化升级

数字化深入到生产一线的“毛细血管”,另一层效用是,缩减人力成本。

管秋生提到,参照现有出货规模,以过去管理水平,至少要2万多名员工,现在只需2500人左右。

宇瞳光学计划,将长安园区与建设中的江西上饶园区连接起来,同时将数字化技术向上游供应商延伸,实现全产业链生态的管理。

制造业的智能化升级,金蝶也携手生态伙伴提供了全方位的解决方案,以更好地助力制造企业的高质量发展。

在帮助制造企业将全业务链条实现数字化的基础上,金蝶还将重点打造基于数据驱动的智能应用服务,以助力制造企业迈向智能化。

借助数字化、智能化技术,完成“两步走”战略——长安与上饶园区对接,机器和人纳入管理后,宇通光学将成为曾经看到的发那科总部一样,“每台机器、每个人的生产状况、作业效率、生产品质都在掌握之中。”